Um embaixador

chamado Christie

Em 1858 uma comissão mista foi criada para tratar das questões pendentes

entre os governos do Brasil e da Grã Bretanha. Esta última apresentou

uma lista de reclamações contra o Brasil, somando a enorme quantia de

300 mil libras esterlinas. Grande parte do itens referiam-se a perdas

parciais ou totais de cargas e navios ocorridas desde os idos de 1826.

Da sua parte, o Brasil apresentou reclamações relativas à apreensão de

cargas e navios brasileiros pela Royal Navy, acusados de traficarem

escravos da África.

Embora fosse uma comissão bi-nacional, não era intenção do governo

britânico discutir assuntos de interesse do governo brasileiro, embora

este insistisse na matéria. Para os europeus, estes casos já haviam sido

definitivamente julgados. O impasse levou ao encerramento da comissão em

1960.

As relações entre as duas coroas também possuíam outros "fronts". O

Brasil insistia na revogação da Bill Aberdeen e em melhores condições de

acesso ao mercado de suas monoculturas. A Grã Bretanha, porém, insistia

na renovação dos tratados comercias de 1827, expirados em 1844. O

impasse político e, porque não dizer econômico, estava criado. Somado à

política imperialista britânica, tudo levava a crer que uma solução

diplomática não viria.

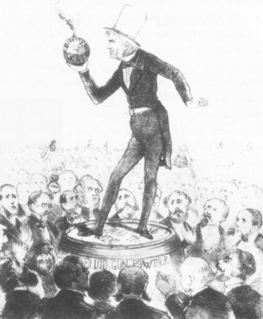

O embaixador William Christie sobre um barril de pólvora segurando uma

bomba com os dizeres: "direito das gentes".

|

Dentro deste contexto de relações bilaterais Brasil-Grã Bretanha

chegou ao país um novo embaixador em 1859. William Dougal

Christie era um homem totalmente alinhado com a política externa

de seu país. Seus pensamentos e suas ações refletiam isso.

Christie repudiava os princípios básicos das relações

internacionais de reciprocidade e igualdade. Para ele, a coroa

britânica estava acima das outras nações do mundo e os demais

países deveriam se alinhar com a política do seu governo ou

sofrer as conseqüências.

|

|

Logo de início o embaixador, franco e direto, começou a denunciar o

comércio de escravos na capital brasileira. Enviou relatórios afirmando

dispor de provas de que escravos haviam sido importados da África após a

Lei de 1831. Defendeu os emancipados (escravos libertados por ingleses

por ocasião do apresamento de navios negreiros), exigindo que os mesmos

voltassem para a África ao invés de trabalharem em projetos do governo

ou trabalharem como aprendizes de particulares. Num momento de relações

tensas entre os dois países, um embaixador "linha dura" era exatamente o

que o Brasil não precisava.

O naufrágio do Prince of Wales

No dia 2 de abril de 1861 o mercante inglês Prince of Wales partiu de

Glasgow (Escócia) com destino à cidade argentina de Buenos Aires. Sua

carga era composta de carvão de pedra, engradados de louças, caixas com

lenços e fazendas, pipas e barricas com azeite e vinho. No início do mês

de junho o navio inglês naufragou na costa da província do Rio Grande do

Sul, num local ermo conhecido como costa do Albardão, próximo à

fronteira com o Uruguai.

A notícia do naufrágio se espalhou pela região e alguns dias depois o

cônsul britânico, acompanhado de autoridades brasileiras, foi vistoriar

o local. O navio apresentava indícios de pilhagem e, de todos os

tripulantes, somente quatro corpos foram encontrados. Não havia

sobreviventes.

Era a história que o embaixador Christie procurava. Transformou um caso

de polícia em um incidente internacional. As explicações das autoridades

locais foram consideradas insatisfatórias. Além disso, elas foram

acusadas de negligência e compactuação com o ocorrido. A posição da

embaixada britânica no Brasil era de que o governo brasileiro era

responsável pela pilhagem da carga e pela suspeita de assassinato (nunca

comprovado) dos tripulantes. Segundo a visão britânica, esses argumentos

eram suficientes para solicitar um pedido de indenização.

Semelhanças com o caso "Dom Feliciano"

Cabe aqui uma comparação do naufrágio do Prince of Wales com o

"incidente Don Pacífico", ocorrido da Grécia em 1850. Don Pacífico era

um cidadão português nascido em Gibraltar (colônia britânica) que morava

na Grécia. Em 1847, Pacífico teve a sua casa atacada por vândalos.

Descobriu-se posteriormente que os integrantes da ação eram filhos de um

ministro de estado. A polícia local nada fez. Pacífico reclamou perante

o governo grego, que não lhe deu satisfações. Decidiu então apelar para

o Governo Britânico em 1848, que abraçou o caso.

Lord Palmerston, então Ministro das Relações Exteriores, pressionou o

governo grego por uma compensação. Perante a negativa grega, Palmerston

enviou uma frota da Royal Navy para o Mar Egeu. O navios britânicos

realizaram um bloqueio naval por dois meses aos portos gregos. O governo

grego só concordou em compensar Pacífico após a apreensão de alguns

mercantes.

Houve manifestação contrária da França e da Rússia, mas estes governos,

na prática, nada fizeram. Palmerston sofreu também muitas críticas

internas. No seu discurso perante o parlamento, o ministro defendeu o

império britânico comparando-o ao império romano.

"(...) As the Roman, in days of old, held himself free from indignity,

when he could say, Civis Romanus sum [sou um cidadão romano], so also a

British subject, in whatever land he may be, shall feel confident that

the watchful eye and the strong arm of England will protect him from

injustice and wrong. (...)"

O caso Don Feliciano demonstrou a notável intransigência de Palmerston

diante dos interesses britânicos ou de cidadãos britânicos quando os

mesmos eram afrontados por "nações periféricas". O parlamentar inglês

não media esforços em lançar mão dos instrumentos de poder, como a

marinha britânica, para fazer valer seu ponto de vista.

Desaparecimento de um soldado brasileiro

As discussões sobre o naufrágio do Prince of Wales ainda estavam

acaloradas quando um outro episódio lamentável, envolvendo súditos dos

dois países, tomou parte na capital federal. Na noite de 24 de junho,

membros da fragata britânica HMS Emerald se estranharam com os

tripulantes de um bote do tráfego do porto do Rio de Janeiro. O bote,

tripulado por remadores, dois soldados e um marinheiro, ia do cais do

Pharox para o forte de Villegaignon. Durante os desentendimentos o

soldado do batalhão naval Vicente Ramos Ferreira foi ferido e lançado ao

mar. Seu corpo nunca mais foi encontrado.

As autoridades brasileiras denunciaram dois ingleses, o oficial Francis

May e o marinheiro Willian Langford. O governo brasileiro, através do

Ministério dos Negócios Estrangeiros, solicitou junto ao embaixador

Christie que os dois envolvidos fossem encaminhados à fragata brasileira

Constituição, onde deveriam aguardar o julgamento. Christie informou que

a Emerald estava de partida para a Europa, mas o oficial e o marinheiro

seriam transferidos para a fragata Forte.

O tempo passou e os ingleses não se manifestaram. Quando indagada, a

embaixada se desculpava sempre com a ausência temporária do embaixador

Christie. No dia 16 de julho o diplomata Evan Baillie, encarregado

interino dos negócios de Sua Majestade Britânica, informou que o

contra-almirante Richard Warren, comandante em chefe da estação, deixou

o porto do Rio de Janeiro levando os dois indiciados para a Grã

Bretanha. Não havia outra alternativa ao governo brasileiro senão

esperar pelo retorno da frota, que aconteceria no final do ano.

E assim o fato se consumou. Em novembro do mesmo ano (1861) o almirante

Warren voltou ao Rio de Janeiro com a sua frota. Novamente a embaixada

britânica foi indagada sobre os dois membros de sua marinha envolvidos

na morte do soldado do batalhão naval. A resposta dada desta vez

exprimia toda a arrogância do Império Britânico naquele período

vitoriano. O Governo de Sua Majestade Britânica simplesmente não

entregaria o oficial e o marinheiro e justificativas não eram

necessárias para tal atitude. Porém, num ato de "benevolência", o

almirante Warren estava disposto a discutir a indenização aos familiares

da vítima.

O Brasil não poderia fazer muito diante dos fatos, mas subiu o tom da

conversa e passou a tratar o assunto diretamente com sua representação

em Londres. Os ânimos se acirravam de ambos os lados.

Oficiais britânicos presos no Rio

Na noite de 17 de junho de 1862 três tripulantes (um capelão, um tenente

e um guarda-marinha) da fragata HMS Forte, totalmente à paisana,

jantavam num hotel localizado no Alto da Tijuca. Ao término da refeição,

e já bastante embriagados (versão negada pelos mesmos posteriormente),

os três britânicos decidiram caminhar em direção à cidade. Ao longo do

trajeto os mesmos molestavam as pessoas que por eles passavam. Por volta

das sete horas da noite passaram pelo posto do destacamento policial da

Tijuca e molestaram a sentinela. Após uma rápida batalha corporal, os

três estrangeiros foram detidos com a ajuda dos demais soldados do

destacamento.

Seria mais um simples caso de arruaça cometido por estrangeiros, não

fosse o estado de nervos à flor da pele em que se encontravam os dois

governos naquela época. O caso foi levado ao embaixador Christie e o

mesmo solicitou explicações junto ao Ministro dos Negócios Estrangeiros.

Os oficiais (sem qualquer tipo de identificação) foram liberados após

uma noite no cárcere e nenhuma outra ação partiu das partes envolvidas.

Mas o senhor Christie já preparava um final de ano bastante movimentado.

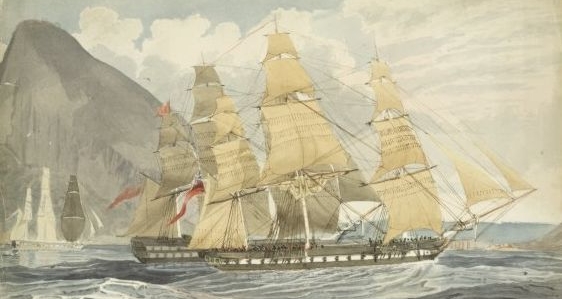

HMS Forte

A origem do nome "Forte" deriva da fragata francesa Forte, capturada em

28 de fevereiro de 1799 pela fragata britânica Sibylle na Baía de

Bengala (Índias Orientais). O navio foi utilizado pela Royal Navy até

junho de 1801, quando afundou no porto de Jedá, Mar Vermelho.

Posteriormente, outros dois navios também utilizaram o mesmo nome sendo

que esta terceira unidade fazia parte da frota britânica baseada no Rio

de Janeiro entre os anos de 1827 e 1830.

National Library of Australia

A HMS Forte (em primeiro plano), juntamente com o HMS Ganges entrando na

Baía de Guanabara em abril de 1827. A Forte apresentada nessa litografia

foi a terceira unidade da Royal Navy a ostentar esse nome.

A fragata Forte, que operava na estação naval do Rio de Janeiro no

início da década de 1860 era o quarto navio da Royal Navy a ostentar

esse nome. Foi lançada ao mar em 29 de maio de 1858 pelo estaleiro

Deptport, localizado nas margens do rio Tâmisa.

Embora fosse um navio de construção recente, seu desenho ainda exibia as

características dos projetos britânicos anteriores à Guerra da Criméia,

tais como ausência de couraça e propulsão mista (vela/hélice). Naqueles

tempos, as armações veleiras garantiam a necessária autonomia de

cruzeiro. Em outras circunstâncias, o velame era recolhido e a ordem

"chaminé acima, hélice abaixo" era dada.

Dois anos depois do lançamento da Forte, a Grã Bretanha já estava

construindo navios com casco de ferro e canhões de retro-carga. Era uma

época de intensa inovação tecnológica no meio naval.

Em junho de 1861, assumiu o seu comando o capitão Thomas Saumarez. Neste

mesmo ano o vice-almirante Warren tornou-se o comandante em chefe da

estação naval do Rio de Janeiro e costumava arvorar o seu pavilhão na

fragata Forte.

A ação naval britânica

Enquanto o governo brasileiro pensava que os assuntos recentes do

naufrágio do Prince of Wales e a detenção dos oficiais britânicos tinham

sido esquecidos pela coroa britânica, o Foring Office coordenava com a

Marinha Real e com a sua embaixada no Brasil uma resposta definitiva aos

"atos insolentes daquela exótica monarquia tropical".

A devida resposta ao governo brasileiro, e relativas exigências, bem

como as ações em caso de negativa foram tramadas entre os meses de

setembro, outubro e novembro. Com o plano pronto, o embaixador Christie

pôde finalmente redigir sua nota. Na verdade foram três notas datadas de

5 de dezembro de 1862. A primeira delas tratava basicamente do naufrágio

do Prince of Wales. A coroa britânica considerava o governo brasileiro

como responsável pela investigação da morte dos tripulantes e pelo

sumiço da carga. Sendo assim, foi estipulada uma indenização pelo

carregamento e provisões e pelo frete. A quantia total era de 6.525,19

libras esterlinas.

Em relação ao incidente com os oficiais britânicos na Tijuca, a dura

nota do embaixador Christie trazia as seguintes exigências:

que se desse baixa do serviço do alferes da guarda;

que a sentinela fosse adequadamente castigada;

que uma satisfação fosse dada ao governo de Sua Majestade Britânica;

que o chefe de polícia e o oficial que recebeu os militares britânicos

fossem publicamente censurados.

Por último, numa curta e ríspida nota, o embaixador estipulava o dia 20

de dezembro (ou seja, 15 dias de prazo) como data limite para que o

governo imperial brasileiro desse sua resposta às duas notas anteriores.

Obviamente nada foi dito sobre o incidente do bote do tráfego do porto

do Rio de Janeiro que resultou na morte de um soldado do batalhão naval.

O mês de dezembro foi marcado por diversas tentativas de reverter a

situação imposta pelo ultimato britânico. No entanto, no dia 29 o

marquês de Abrantes, novo encarregado da pasta dos Negócios

Estrangeiros, emitiu nota oficial repudiando o ultimato e encerrando o

texto da seguinte maneira:

"(...) por muito que deplore os males que desta sua deliberação poderão

resultar, julga preferível e mais honroso sofrê-los do que sacrificar o

decóro e a dignidade nacional (...)"

A resposta do embaixador britânico não tardou. No dia seguinte, Christie

emitiu uma nota onde recusava categoricamente as explicações do governo

brasileiro, bem como os memorandos que, na visão do embaixador

britânico, não apresentavam nenhum fato novo. Em tom forte, a nota

britânica do dia 30 anunciava uma amarga passagem de ano para o

relacionamento entre as duas nações.

"(...) O governo de Sua Majestade, posto que esperasse vivamente que

suas exigências terião sido aceitas, julgou acertado providenciar acerca

da possibilidade de uma recusa; e o almirante Warren, comandante e

chefe da esquadra nesse porto, procederá imediatamente, de conformidade

com as instruções que lhe forem ministradas, a dar os passos

necessarios para fazer as represalias em propriedade brasileira.

A propriedade que for apressada será retida como garantia, até que o

governo de Sua Majestade obtenha a satisfação que o governo do Imperador

tem total e peremptoriamente recusado, a não ser compellido por força

superior.

Não careço dizer a V. Ex. que as represálias são um modo entendido e

reconhecido pelas nações, de obter justiça, quando é esta de outro modo

recusada, e que elas não constituem um ato de guerra.

As medidas que serão tomadas pelo almirante Warren estão no limites do

estado de paz. Depende do governo do Imperador ficar nestes ou

transpô-los. Na viva esperança de que a paz não será perturbada, e no

ardente desejo de que voltem as cordiais relações que a Grã Bretanha

procurou sempre cultivar com o Brasil, mas que não podem existir se o

governo brasileiro recusa com perseverança a reparação das injurias

feitas a súbditos britânicos, rogo a V. Ex. e aos seus colegas que se

lembrem que pesará sobre o ministro uma grave responsabilidade se uma

violenta resistência ás represálias, ou medidas de contra represálias,

ou ofensas às pessoas ou propriedades britânica que residem no paiz,

levarem a maiores e mais deploráveis complicações. (...)"

Estava claro que as palavras do embaixador britânico não eram parte de

um blefe diplomático. Tudo caminhava para um desfecho militar, com o

emprego de navios de guerra. A sombra do "incidente Don Feliciano"

passou a pairar sobre a cidade do Rio de Janeiro.

Na tarde do dia 30, o vapor de guerra HMS Stromboli partiu

silenciosamente do porto da cidade do Rio de Janeiro. Na manhã seguinte

foi a vez do HMS Curlew desatracar sem maior alarde. Conforme instruções

do almirante Warren, a missão desses dois navios era capturar

aleatoriamente embarcações brasileiras até que o valor destas

compensasse a reparação exigida pela coroa britânica.

Prevendo eventuais reações por parte da população brasileira (conforme

demonstrado no combate de Paranaguá), o almirante Warren deu ordens para

que os demais navios de sua frota fossem espalhados pelos principais

portos brasileiros. Assim, o Sattelite foi enviado para a Bahia, o

Dotterel para o Rio Grande do Sul e um terceiro para Pernambuco. Embora

os Britânicos não tenham usado essas palavras, o que a frota da Royal

Navy praticou no país foi um verdadeiro "bloqueio naval".

Enquanto o almirante Warren posicionava seus navios, o governo

brasileiro agia por outros meios. De forma ardilosa, toda a documentação

trocada entre os dois governos "vazou" para a sociedade. Num discurso

público, o ministro da agricultura, comércio e obras públicas, atacou

duramente o ultimato do senhor Christie, desqualificando-o e colocando-o

como principal entrave entre as relações binacionais. O ultimato pegou a

população de surpresa, que passou a olhar o embaixador Christie como "persona

non grata". Seguindo nesta linha, o Diário Oficial publicou nos dias 1 e

3 de janeiro insinuações de que os procedimentos adotados pelo Sr.

Christie não eram aprovados pelo de Sua Majestade Britânica. Toda esta

campanha propagandista, muito bem arquitetada, tinha como pano de fundo

jogar a opinião brasileira contra o embaixador britânico.

Museu Nacional de Belas Artes

População da capital Rio de Janeiro cerca o monarca D. Pedro II durante

o episódio conhecido como Questão Christie.

Quando Stromboli , navio que participou do apresamento, retornou ao

porto do Rio de Janeiro no dia 4 de janeiro de 1863 trazendo a guarnição

e os passageiros daqueles barcos aprisionados, encontrou uma população

ensandecida e revoltada. Ao todo, cinco embarcações foram capturadas: o

vapor Paraíba, o patacho Chaves, as sumacas Áurea e Senhora do Carmo e o

palhabote Trinta e Um de Outubro. As mesmas foram enviadas para a baía

das Palmas e ficaram sob a guarda do comandante Forbes do HMS Curlew.

O Brasil não podia fazer muito mais. Diante de um adversário

militarmente mais forte e apoiado por um governo belicista, coube ao

país pagar, sob protesto, o montante solicitado pela Grã Bretanha para o

caso do naufrágio do Prince of Wales. Em relação aos oficiais da fragata

Forte, o caso foi deixado para o arbitramento internacional, a cargo do

Rei Leopoldo I da Bélgica. Após a resposta, o embaixador Christie

solicitou que o almirante Warren cessasse imediatamente as represarias e

desse ordem para o "relaxamento das presas já feitas".

O estrago já estava feito. A campanha contra o embaixador britânico só

cresceu no país e até adquiriu alguns adeptos na Inglaterra. Diante da

situação insustentável, Christie deixou o Brasil. Seu posto foi assumido

interinamente pelo Sr. Willian C. Eliot.

Mas o caso não havia terminado. O governo brasileiro, através da sua

representação em Londres, ainda encaminhou um pedido de indenização em

função da apreensão de embarcações feita pelo almirante Warren no início

do ano de 1863, além da exigência de desculpas pela violação do

território nacional. Em virtude da resposta negativa, o ministro

brasileiro na Corte de Saint James encerrou sua nota de 25 de maio da

seguinte forma:

"(...) Na situação em que esta recusa o colloca, não lhe resta outra

alternativa senão, obedecendo ás ordens de Sua Majestade o Imperador,

declarar ao muito honrado conde Russel que o governo imperial, não

podendo sujeitar-se ao peso de uma offensa irreparável, cede á

necessidade de interromper suas relações com o Governo de Sua Majestade

Britannica; pelo que tem a honra o abaixo assignado de informar a S. Ex.

que cessão também desde agora as suas funções officiaes, e pede-lhe que

queira ter a bondade de mandar-lhe os competentes passaportes para si,

para a sua família e para o pessoal de sua legação (...)"

Faltava, no entanto, o resultado do arbitramento internacional em

relação à questão da prisão dos oficiais da fragata HMS Forte. No dia 21

de junho o representante do governo brasileiro em Bruxelas foi recebido

na corte do rei Leopoldo I. O resultado do litígio era amplamente

favorável ao Brasil. E o rei belga assim decidiu:

"(...) Nous sommes d´avis que, dans la manière dont les lois

Brésiliennes ont été appliquées aux officiers Anglais, il n´y a eu ni

préméditation d´offense ni offense envers la Marine Britanníque. [Na

maneira por que as leis brasileiras são aplicadas aos oficiais ingleses

não houve, nem premeditação de ofensa, nem ofensa á marinha

britânica](...)"

O governo brasileiro insistiu em uma saída diplomática para a situação

até às últimas instancias em que poderia chegar. Agiu da forma sempre

elegante, mas sem deixar de endurecer quando a situação assim exigia.

Não era interesse do país romper com a Grã Bretanha. O inverso também

era verdade. Os laços que ligavam os países (políticos, econômicos,

tecnológicos e até mesmo militares) eram muito fortes. Mas então o que

deu errado?

Esta questão foi grandemente respondida ao longo do texto. A escalada de

atritos, ocorrida ao longo dos anos e intensificada a partir de 1859 com

a chegada do embaixador Christie, culminou com a ação naval britânica e

a reação brasileira de romper relações.

O Governo de Lord Palmerston era o exemplo típico do imperialismo

britânico e de suas peculiaridades no século XIX. Sempre que necessário,

empregava-se a coerção como forma de impor sua vontade, seus costumes e

seus acordos comerciais. A Guerra do Ópio, as revoltas na Índia (ver

texto anterior) e o incidente Don Feliciano demonstram a forma como o

império agia. Diante desses fatos, a ação naval britânica no Rio de

Janeiro só pode ser entendida como uma extensão do imperialismo e não

como um fato isolado, originado por um embaixador "linha dura".

Descarregar toda a culpa do episódio no embaixador Christie era uma das

estratégias do governo brasileiro. Mas está longe de ser a verdade. O

embaixador apenas cumpria as ordens do seu governo. Nem mesmo o fato de

Christie estar intimamente alinhado com a política externa britânica é

razão para jogar todo o fardo sobre suas costas.

Do lado brasileiro, a intransigência britânica levou a população

brasileira a exigir um mínimo de ação. Caso o governo não tomasse

nenhuma atitude, a população poderia revoltar-se contra o Imperador. Mas

o rompimento de relações acalmou os ânimos mais afoitos. Tanto é verdade

que, num primeiro momento, o rompimento de relações elevou em muito a

aprovação do Imperador.

Mas por que não uma reação militar contra a esquadra britânica? Para

responder essa pergunta é necessário primeiramente analisar a Marinha do

Brasil nesta época.

A Marinha do Brasil em 1860

A frota brasileira surgiu do nada a partir da independência em 1822.

Graças ao auxílio de estrangeiros (principalmente ingleses), ela foi

capaz de expulsar os portugueses, apaziguar as revoltas e interferir nos

países limítrofes (principalmente questões na Bacia do Prata). A Marinha

do Brasil evoluiu para uma esquadra de porte respeitável em caráter

regional já nos anos de 1830-1840.

A partir década de 1840 esforços foram feitos para dotar a marinha de

embarcações de grande porte de propulsão mista vela/vapor (como o vapor

D. Afonso, lançado ao mar em 1847). Avanços na parte de armamento

surgiram somente por volta de 1850, com a introdução de canhões de aço

(e não mais de bronze) e sistema tipo Paixhans (alma lisa). Já no final

desta década, o Brasil teria sua primeira experiência com canhões

raiados, carregado pela culatra (duas peças Whitworth instaladas na

Niterói).

|

|

Mas toda essa tentativa de manter e atualizar a esquadra não poderia se

igualar à dimensão do poder de fogo naval do Império Britânico. Os

avanços citados acima já eram corriqueiros na Royal Navy nos idos de

1850-1860. Além disso, em 1860 a Grã Bretanha lançou mais um navio que

revolucionaria a construção naval mundial, o HMS Warrior, primeira

embarcação com o casco todo de ferro.

S. Walter

O vapor de rodas Dom Afonso era um exemplo típico dessa classe de navios

na Marinha do Brasil nos idos de 1860. As rodas laterais reduziam muito

o número de bocas de fogo.

Em termos de poder de fogo a fragata Constituição era o navio com maior

número de peças, totalizando 28 a 33 bocas de fogo. Mas a Constituição,

única fragata brasileira na época, já não tinha condições de navegar em

função do péssimo estado do seu casco. Descendo na hierarquia, vinham as

seis corvetas. Eram todas movidas a vela e possuíam entre 11 e 22 bocas

de fogo. Os vapores de guerra dividiam-se em dois grupos: vapores a

hélice e vapores de rodas. Ao todo, somavam mais de vinte embarcações e

o seu armamento variava entre uma e dez bocas de fogo. Existiam ainda

navios veleiros armados como brigues, escunas, iates, brigues-escunas e

brigues-barcas.

Até 1861 a Marinha do Brasil distribuía suas embarcações em pequenos

grupos alocados nas diversas estações. Assim, existiam sete estações

(Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do

Sul e Rio da Prata), além dos "navios soltos" (aqueles que não estavam

designados para nenhuma das estações).

A partir de 1862 a frota foi separada em três "divisões", sendo que a 1ª

divisão baseada no Rio de Janeiro e a 2ª e a 3ª divisões na região

norte/nordeste. Mato Grosso e Rio Grande do Sul mantiveram suas

respectivas forças navais, mas agora denominadas "flotilhas". A estação

do Rio da Prata foi mantida, assim como os navios soltos.

As embarcações armadas que compunham a 1ª divisão na época em que os

britânicos apresaram mercantes brasileiros na costa do Rio de Janeiro

encontram-se listadas na tabela abaixo. Observar o número de unidades

deslocadas para a região norte do país.

Comparando-se os navios da flotilha britânica com a 1ª divisão naval o

Rio de Janeiro é possível observar uma inferioridade numérica das forças

brasileiras. Além disso, o poder de fogo dos navios da Royal Navy era

superior. Questões como prontidão dos navios, experiência da tripulação

e tecnologia das embarcações também eram amplamente favoráveis aos

britânicos.

Portanto, o não emprego da Marinha do Brasil no episódio em questão foi

uma atitude sábia. Um conflito armado com a maior potência de sua época

poderia reduzir, ou mesmo dizimar a Marinha do Brasil por questões de

pequena monta. Outros interesses regionais eram mais importantes para a

nação e a defesa deles dependia de uma marinha, senão ideal, pelo menos

com uma certa capacidade bélica.

Conforme publicado por um jornal inglês da época, "três marinheiros

bêbados e a abertura de algumas caixas lançadas ao litoral por um

naufrágio" não podia ser motivo para um conflito militar entre duas

nações amigas. A questão Christie é um bom exemplo de como as relações

diplomáticas podem evoluir rapidamente do campo da diplomacia para ações

bélicas.

Baia da

Guanabara

Após a Questão Christie, as defesas da Baía de Guanabara foram

modernizadas. Na foto, a fortaleza de Santa Cruz da Barra que recebeu a

construção de casamatas em três pavimentos e moderno armamento estriado.

O lado positivo do episódio foi o despertar da população e do governo

brasileiro para os assuntos relacionados à defesa do país. O exército

recebeu verbas para reformar e reaparelhar diversas fortificações

espalhadas pelo litoral brasileiro, principalmente no entorno da capital

federal.

Através de subscrição pública, foi levantada uma quantia suficiente para

adquirir um moderno encouraçado (o primeiro da marinha) na França,

denominado Brasil. Assim que sua construção foi concluída em 1865, o

Brasil seguiu direto para a bacia do Prata, onde já estava em andamento

a Guerra do Paraguai.